當天氣進入到秋冬轉換之際,氣溫一下熱一下冷,最常聽到一聲💥”碰”💥,磁磚因為熱脹冷縮不是翹起就是爆開,也就是俗稱的”彭共”。

昂睦在這邊提醒大家若發現磁磚有裂縫時,可先敲敲看磁磚表面,若只有一兩塊隆起破裂,進行修復即可,千萬不要這片地板或是牆壁爆光光才後悔莫及🤦♀️🤦

一般來說家中地磚隆有四大原因:

1、地磚縫隙尺寸處理不當,磚與磚之間的縫隙太小,就容易引發磁磚層的拱起現象。

2、裝潢的時候,師傅鋪貼磁磚若整平方式偷工減料,也會造成磁磚翹起現象。

3、另外就是在貼地板磁磚時,最初鋪設的水泥地面的品質較差,磁磚的水泥與原來的地面結合度不佳,地磚隆起的問題也是很常見。

4、當氣溫變化劇烈變化時,最容易導致磁磚爆裂,無論任何品牌或是材質的磁磚都會受到熱脹冷縮影響,遇到太大的溫差變化,爆裂的情況時有耳聞。

昂睦提醒各位,若磁磚爆裂面積沒有很大的話,要趕緊找施工團隊敲破切開,否則底下的空氣產生推擠效應,一些不夠牢固的磁磚就會一直被擠壓出來,到時磁磚就像跳舞一樣🤸♀🤸,一塊塊隆起,到時修補會非常不容易喔。

要怎麼處理磁磚彭共?

昂睦處理的方式通常有兩種,一種是打掉重鋪,另一種則是局部修復,說明如下:

(一)地板磁磚打掉重鋪

當家裡遇到大面積的磁磚爆裂、隆起,也就是整個地面結構已經被破壞,如果單單只要局部修復,全部重新鋪設雖然會比較花時間、費用高一些

但是打掉重鋪,才能確保每一個地方都可以獲得較好的施工水準,這是一個比較安全的作法。

如果選擇全部打掉重做,這麼浩大的工程建議昂睦多年來的經驗豐富,可視家庭需求與我們討論是要改用木紋地板或是一樣鋪設磁磚。

(二)局部修復磁磚

若發現家中磁磚只有輕微裂縫時,可先觀察地板表面,如果只有三到四塊隆起破裂,那麼趕緊進行局部修復即可,否則等到整片澎共,再請地板修繕來處理,那絕對非常劃不來。

昂睦所提供的磁磚修補技術有五大特點👍:

尤其灌注修補工法與傳統泥作工法最大不同在於灌注修補工法不需要敲除磁磚,另外除了方便針頭注射,必須切開磁磚的切割聲外,幾乎沒有噪音跟灰塵

通常只要一兩天時間就能完工,民眾不必搬家拆裝潢,施作費用也最經濟實惠

而且灌注工法最大特點就是不會有水泥,所以施工的時候,不會讓家裡灰塵滿天飛舞,不需要二次清潔

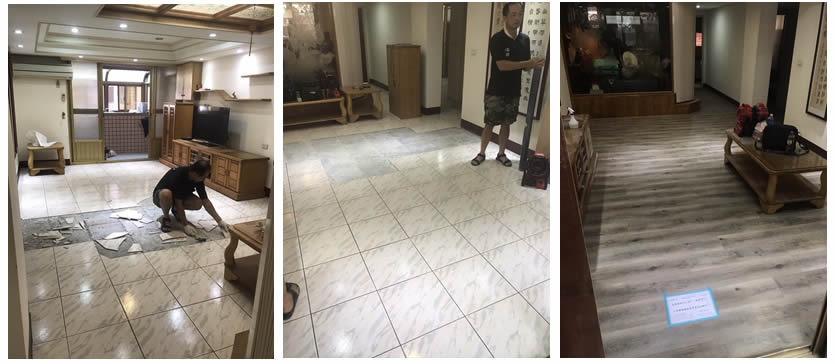

我們的施作案例

局部施工

地板重鋪

臺灣氣候溫差大,有時也有地震,磁磚膨脹爆裂問題時有耳聞,所以平時要觀察磁磚是否有隆起或輕微裂縫的現象,建議就要及早處理與補強

當您有遇到這樣的問題,歡迎加入我們的LINE或是臉書,拍照給昂睦專業施工團隊,讓我們搞定您家中磁磚爆裂的問題喔💪

連絡電話:03-667-0518

公司地址:300新竹市東區東大路二段8號

| FJ1548RGRFG165VRGR |

地磚使用的時間久了,經常會出現各種問題,那麼地磚爆裂拱起的原因是什麼呢? 新竹磁磚爆裂收費

一、地磚爆裂拱起的原因是什麼呢

1、自爆,地磚鋪設的時間久了也會出現自曝,因為室內溫度變化導致瓷磚受到牆體的壓力,時間久了就會自爆。 桃園瓷磚工程修繕推薦

2、熱脹冷縮,這種情況經常發生在夏季,不同材料的伸縮係數不一樣,牆體的主要材料為鋼筋混凝土,與它比起來瓷磚的伸縮性數要小很多,那麼當溫度變化時,瓷磚幾乎沒有變化,即溫度下降時牆體就會收縮,而瓷磚收縮的很慢,這就會使瓷磚被牆體擠爆。

3、粘合劑品質差,一般鋪貼瓷磚都會拿水泥砂漿為粘貼劑,將水泥與砂漿依照1比1的比例配比,假如配比不恰當,則無法達到需要的粘度,桃園瓷磚凸起修繕推薦此外砂子的含土量太高或品質不達標,也會導致粘貼不牢固,從而出現瓷磚空鼓、脫落的情況。

二、瓷磚鋪貼的注意點是什麼呢 新竹瓷磚爆裂翻修推薦

1、選購瓷磚時要確保外層包裝上面的各種標識齊全,像是型號、顏色、尺寸等等。

2、同一平面施工的瓷磚型號與尺寸必須統一,否則就會影響到整體的美觀。 桃園壁磚施工翻新費用

3、鋪貼瓷磚以前需確保牆面平整穩固,因此需對牆面做處理,像是找平、噴水、除雜等等。 苗栗貼牆壁瓷磚翻修費用

4、鋪貼的時候必須做好各個步驟的檢查與複查,假如是大面積的施工領域,需將它分成幾個小湯圓來檢驗,正常是每50平米當做一個檢查單位。

新竹磁磚工程工程小編總結:以上就是地磚爆裂拱起的原因,從上述文章我們可以看出,導致它爆裂拱起的原因主要有三個具體是哪一種?

只要依據自家的實際情況來判斷。我們在處理這種問題時,需依據它的緣由來選擇恰當的方法,這樣才能夠在達到修理目的的同時避免很多麻煩,希望能夠幫到大家。 新竹磁磚空心隆起翻修推薦

城市的每一個夜晚,都有人在哭 作為一家不大不小的公司,它的行政部員工一直流動很大。 昨天,又來了一位新的前臺。 據不完全粗略統計,每個行政部新人的第一要務就是做考勤。 這是一件糟心的活兒。 當然了,這里有打卡器,也有內部的考勤系統。 但不幸的是,作為一家活躍的公司,幾乎每個員工都有自由選擇工作地點的權利。 只要在系統里登記即可。 我昨天特意去看了一下這個新來的姑娘。 哦,不,不是姑娘。應該快30歲了吧。 這里不乏90后的,所以我一直默認總是有更多的年輕人在我周圍,以襯托我的大齡。 她看著絕對不小了,長著一張溫和的面孔,適合做前臺或者行政。 不過這一天,她過得并不溫和吧。 我猜,除了我之外,還有更多的人,在這一天里,打電話給她,QQ截圖給她,發郵件給她, 要求處理考勤異常問題。 從中午到下班前,她又給全公司發了兩次考勤表格。結果依舊有很多人有問題。 晚上9點40的時候,在公司群里,她發了一條致歉,并把新的考勤表格發到員工的郵箱了。 我看到這條消息的時候,心里想的是:今晚上,她會哭的吧。 第一天的工作怎么就這么的麻煩?公司的系統怎么那么爛! 大家都在催他,再怎么也得一個個來啊。她一個人面對公司幾百個人。 最近我的精神狀態也很緊張,夜里不是失眠,就是發惡夢。眼看著要結束一堆事情了,心里可能放松了些,馬上就感冒了。 我的合作者,昨天手忙腳亂,言語慌張。 她看我怒氣沖沖,在安慰我:你看咱們這個這樣行不?別生氣了哈,我知道你生氣呢。 她自己也在抓狂:快累死了啊! 城市的每一個夜晚,都有人在哭。 哭完之后,第二天腫著眼睛,城市的天,也許更灰暗,也許是陽光更刺眼。 我記得,在meiya的《慢慢來,一切都來得及》里,她引用“沒有在深夜痛哭過的人,不足以談人生。” 水湄的《30歲前的每一天》,自序里一開始寫的,就是自己30歲那年冬天,外婆去世、愛情挫折、工作壓力,讓她每個夜晚都在賓館里哭著睡著。 今年北京的冬天,越來越冷了,早上我被一個電話,從發著高燒的昏睡中叫醒,來公司處理事情。 忽然感覺,全世界的人都是一張掛著淚痕的臉。 好在,我相信,這只是我一時的憂郁。 事實上,人生是避免不了這些哭泣的夜晚,這些寒冷的冬天。 我的同事今天也有件更糟心的事兒, 不過她方才在我身邊說:不心煩了,心煩是沒用的。事實就是這樣的,現在有這件事讓你煩,這件事過去,還有下一件事情讓你煩。不如樂呵呵解決了。 我接了一句:等沒得煩了—— 她說:那說明你掛了! 就像meiya,可以實現夢想,出版了她真正意義上的第一本書。 水湄可以財務自由,過上工作、家庭、自我三者平衡的幸福生活。 并把自我管理的方法和人生的獨特體驗,寫成一本書。 我也可以在這里,扛著感冒的暈乎,認真的敲下每一個字。 不管怎樣,都要堅強走下去。 哭泣的夜晚,還是寒冷的冬天,都不該冷卻我們,想要認真生活的,火熱的心。 城市的每一個夜晚,都有人在哭。哭不算什么,重要的是,哭完之后,要努力,改變一切。 關于城市發展的名言 留在大城市,還是回老家? 如何在遙遠的城市找到一份工作分頁:123

周作人:雨的感想 今年夏秋之間北京的雨下的不大多,雖然在田地里并不旱干,城市中也不怎么苦雨,這是很好的事。北京一年間的雨量本來頗少,可是下得很有點特別,他把全年份的三分之二強在六七八月中間落了,而七月的雨又幾乎要占這三個月份總數的一半。照這個情形說來,夏秋的苦雨是很難免的。在民國十三年和二十六年,院子里的雨水上了階沿,進到西書房里去,證實了我的苦雨齋的名稱,這都是在七月中下旬,那種雨勢與雨聲想起來也還是很討嫌,因此對于北京的雨我沒有什么好感,像今年的雨量不多,雖是小事,但在我看來自然是很可感謝的了。 不過講到雨,也不是可以一口抹殺,以為一定是可嫌惡的。這須得分別言之,與其說時令,還不如說要看地方而定。在有些地方,雨并不可嫌惡,即使不必說是可喜。囫圇的說一句南方,恐怕不能得要領,我想不如具體的說明,在到處有河流,捕街是石板路的地方,雨是不覺得討厭的,那里即使會漲大水,成水災,也總不至于使人有苦雨之感。我的故鄉在浙東的紹興,便是這樣的一個好例。在城里,每條路差不多有一條小河平行著,其結果是街道上橋很多,交通利用大小船只,民間飲食洗濯依賴河水,大家才有自用井,蓄雨水為飲料。河岸大抵高四五尺,下雨雖多盡可容納,只有上游水發,而閘門淤塞,下流不通,成為水災,但也是田野鄉村多受其害,城里河水是不至于上岸的。因此住在城里的人遇見長雨,也總不必擔心水會灌進屋子里來,因為雨水都流入河里,河固然不會得滿,而水能一直流去,不至停住在院子或街上者,則又全是石板路的關系。我們不曾聽說有下水溝渠的名稱,但是石板路的構造仿佛是包含有下水計劃在內的,大概石板底下都用石條架著,無論多少雨水全由石縫流下,一總到河里去。人家里邊的通路以及院子即所謂明堂也無不是石板,室內才用大方磚砌地,俗名曰地平。在老家里有一個長方的院子,承受南北兩面樓房的雨水,即使下到四十八小時以上,也不見他停留一寸半寸的水,現在想起來覺得很是特別,秋季長雨的時候,睡在一間小樓上或是書房內,整夜的聽雨聲不絕,固然是一種喧囂,卻也可以說是一種肅寂,或者感覺好玩也無不可,總之不會得使人憂慮的。吾家鐮溪先生有一首夜雨書窗的詩云: 秋風掃暑盡,半夜雨淋漓。 繞屋是芭蕉,一枕萬響圍。 恰似釣魚船,篷底睡覺時。 這詩里所寫的不是浙東的事,但是情景大抵近似,總之說是南方的夜雨是可以的吧。在這里便很有一種情趣,覺得在書室聽雨如睡鈞魚船中,倒是很好玩似的。不雨無論久暫,道路不會泥濘,院落不會積水,用不著什么憂慮,所有的唯一的憂慮只是怕漏。大雨急雨從瓦縫中倒灌而入,長雨則瓦都濕透了,可以浸潤緣入,若屋頂破損,更不必說,所以雨中搬動面盆水桶,羅列滿地,承接屋漏,是常見的事。民間故事說不怕老虎只怕漏,生出偷兒和老虎猴子的糾紛來,日本也有虎狼古屋漏的傳說,可見此怕漏的心理分布得很是廣遠也。 下雨與交通不便本是很相關的,但在上邊所說的地方也并不一定如此。一般交通既然多用船只,下雨時照樣的可以行駛,不過篷窗不能推開,坐船的人看不到山水村莊的景色,或者未免氣悶,但是閉窗坐聽急雨打篷,如周鏞溪所說,也未始不是有趣味的事。再是舟子,他無論遇見如何的雨和雪,總只是一蓑一笠,站在后艄搖他的櫓,這不要說什么詩味畫趣,卻是看去總毫不難看,只覺得辛勞質樸,沒有車夫的那種拖泥帶水之感。還有一層,雨中水行同平常一樣的平穩,不會像陸行的多危險,因為河水固然一時不能驟增,即使增漲了,如俗語所云,水漲船高,別無什么害處,其唯一可能的影響乃是橋門低了,大船難以通行,若是一人兩槳的小船,還是往來自如。水行的危險蓋在于遇風,春夏間往往于晴明的午后陡起風暴,中小船只在河港闊大處,又值舟子缺少經驗,易于失事,若是雨則一點都不要緊也。坐船以外的交通方法還有步行。雨中步行,在一般人想來總很是困難的吧,至少也不大愉快。在鋪著石板路的地方,這情形略有不同。因為是石板路的緣故,既不積水,亦不泥濘,行路困難已經幾乎沒有,余下的事只須防濕便好,這有雨具就可濟事了。從前的人出門必帶釘鞋雨傘,即是為此,只要有了雨具,又有腳力,在雨中要走多少里都可隨意,反正地面都是石板,城坊無須說了,就是鄉村問其通行大道至少有一塊石板寬的路可走,除非走入小路岔道,并沒有泥濘難行的地方。本來防濕的方法最好是不怕濕,赤腳穿草鞋,無往不便利平安,可是上策總難實行,常人還只好穿上釘鞋,撐了雨傘,然后安心的走到雨中去。我有過好多回這樣(www.lz13.cn)的在大雨中間行走,到大街里去買吃食的東西,往返就要花兩小時的工夫,一點都不覺得有什么困難。最討厭的還是夏天的陣雨,出去時大雨如注,石板上一片流水,很高的釘鞋齒踏在上邊,有如低板橋一般,倒也頗有意思,可是不久云收雨散,石板上的水經太陽一曬,隨即干涸,我們走回來時把釘鞋喘在石板路上嘎啷嘎啷的響,自己也覺得怪寒傖的,街頭的野孩子見了又要起哄,說是旱地烏龜來了。這是夏日雨后出門的人常有的經驗,或者可以說是關于釘鞋雨傘的一件頂不愉快的事情吧。 以上是我對于雨的感想,因了今年北京夏天不下大雨而引起來的。但是我所說的地方的情形也還是民國初年的事,現今一定很有變更,至少路上石板未必保存得住,大抵已改成蹩腳的馬路了吧。那么雨中步行的事便有點不行了,假如河中還可以行船,屋下水溝沒有閉塞,在篷底窗下可以平安的聽雨,那就已經是很可喜幸的了。民國甲申,八月處暑節。 (1944年8月作,選自《立春以前》) 周作人作品__周作人散文集 周作人:北京的茶食 周作人:故鄉的野菜分頁:123

劉再復:錢鍾書先生紀事 錢鍾書先生曾對我說:“我們的頭發,一根也不要給魔鬼抓住。”這是錢先生才能說得出來的天才之語,但是當我第一次聽到時,身心真受了一次強烈的震撼。 錢鍾書先生去世已經十年。這十年里,我常常緬懷著,也常與朋友講述他對我的關懷,可是一直沒有著筆寫下紀念他的文字,僅在1999年4月間寫了一篇千字短文,題為《錢鍾書先生的囑托》。寫作這篇短文也是不得已,所以我在短文中首先說明了我沉默與難以沉默的理由,這也是我今天寫作時需要說明的,因此,姑且把短文的前半節抄錄于下: 盡管我和錢鍾書先生有不少交往,但他去世之后,我還是盡可能避免說話。我知道錢先生的脾氣。在《圍城》中他就說過:“文人最喜歡有人死,可以有題目做哀悼的文章。棺材店和殯儀館只做新死人的生意,文人會向一年,幾年,幾十年,甚至幾百年的陳死人身上生發。”錢先生的逝世,也難免落入讓人生發的悲劇。不過,人生本就是一幕無可逃遁的悲劇,死后再充當一回悲劇角色也沒關系。我今天并非做悼念文章,而是要完成錢鍾書先生生前讓我告訴學術文化界年輕朋友的一句話。 這句話他對我說過多次,還在信中鄭重地寫過一次。第一次是在我擔任文學研究所所長之后不久,我受所里年輕朋友的委托,請求他和所里的研究生見一次面,但他謝絕了,不過,他讓我有機會應告訴年輕朋友,萬萬不要迷信任何人,最要緊的是自己下功夫做好研究,不要追求不實之名。1987年,我到廣東養病,他又來信囑托我: 請對年輕人說:錢某名不副實,萬萬不要迷信。這就是幫了我的大忙。不實之名,就像不義之財,會招來惡根的。(1987年4月2日)作為中國卓越學者的錢先生說自己“名不副實”,自然是謙虛,而說“萬萬不要迷信”包括對他的迷信則是真誠的告誡。迷信,不管是迷信什么人,都是一種陷阱,一種走向蒙昧的起始。錢先生生前不迷信任何權威,所以他走向高峰,死后他也不讓別人迷信他,因為他期待著新的峰巒。在不要迷信的告誡之后是不是虛名的更重要的告誡,我今天不能不鄭重地轉達給故國的年輕朋友。 錢鍾書先生的好友、我的老師鄭朝宗先生在1986年1月6日給我的信中說:“《圍城》是憤世嫉俗之作,并不反映作者的性格。”確乎如此,但錢先生在《圍城》中所批評的文人喜作悼念文章,卻也反映他內心的一種真實:不喜歡他人議論他、評論他,包括贊揚他的文章。錢先生對我極好、極信賴(下文再細說),唯獨有一次生氣了。那是1987年文化部藝術出版社,出于好意要辦《錢鍾書研究》的刊物。出版社委托一位朋友來找我,讓我也充當一名編委,我看到名單上有鄭朝宗、舒展等(別的我忘記了),就立即答應。沒想到,過了些時候,我接到錢先生的電話,說有急事,讓我馬上到他家。他還特地讓他的專車司機葛殿卿來載我。一到他家,看到他的氣色,就知道不妙。他一讓我坐下就開門見山地批評我:“你也當什么《錢鍾書研究》的編委?你也瞎摻和?沒有這個刊物,我還能坐得住,這個刊物一辦,我就不得安生了。”他一說我就明白了。盡管我為刊物辯護,證之“好意”,他還是不容分辯地說:“趕快把名字拿下來。”我自然遵命,表示以后會慎重。第二年我回福建探親,路經廈門時特別去拜訪鄭朝宗老師,見面時,他告訴我,錢先生也寫信批評他。鄭老師笑著對我說:“這回他著實生氣了。不過,他對我們兩個都極好,你永遠不要離開這個巨人。”最后這句話鄭老師對我說過多次,還特別在信中寫過一次。1986年我擔任研究所所長后,他在給我的信上說: 你現身荷重任,大展宏才,去年在《讀書》第一、二期上發表的文章氣魄很大,可見追步之速。但你仍須繼續爭取錢默存先生的幫助。錢是我生平最崇敬的師友,不僅才學蓋世,人品之高亦為以大師自居者所望塵莫及,能得他的賞識與支持實為莫大幸福。他未曾輕許別人,因此有些人認為他尖刻。但他可是偉大的人道主義者。我與他交游數十年,從他身上得到溫暖最多。1957年我墮入泥潭,他對我一無懷疑,六○年摘帽后來信并寄詩安慰我者也以他為最早。他其實是最溫厚的人,《圍城》是憤世嫉俗之作,并不反映作者的性格。你應該緊緊抓住這個巨人,時時向他求教。 錢先生一去世,香港的《信報》就約請我寫悼念文章。他們知道我與錢先生的關系非同一般。但我沒有答應。錢先生去世十年了,我還是沒有寫。沒有提筆的原因,除了深知錢先生不喜悼文、不喜他人臧否的心性之外,還有一個原因是要寫出真實的錢鍾書實非易事,尤其是我理解的錢先生,真是太奇特。每一個人都不是那么簡單的,尤其是文化巨人,更是豐富復雜,具有多方面的脾氣。我接觸交往的人很多,但沒有見到一個像錢先生這樣清醒地看人看世界。他對身處的環境、身處的社會并不信任,顯然覺得人世太險惡(這可能是錢先生最真實的內心)。因為把社會看得太險惡,所以就太多防范。他對我說:“我們的頭發,一根也不要給魔鬼抓住。”這是錢先生才能說得出來的天才之語,但是當我第一次聽到時,身心真受了一次強烈的震撼。我完全不能接受這句話,因為我是一個不設防的人,一個對“緊繃階級斗爭一根弦”的理念極為反感的人。但是這句話出自我敬仰的錢先生之口,我不能不震撼。后來證明,我不聽錢先生的提醒,確實一再被魔鬼抓住。口無遮攔,該說就說,結果老是被批判,直到今天也難幸免。出國之后,年年都想起錢先生這句話,但秉性難改,總是相信世上只有人,沒有魔鬼。 不過,出國之外,我悟出“頭發一根也不能給魔鬼抓住”,正是理解錢先生世界的一把鑰匙。他不喜歡見人,不喜歡社交,不參加任何會議,他是政協委員,但一天也沒有參加過政協會。我們研究所有八個全國政協委員,唯有他是絕對不到會的委員。他是作家協會的理事,但他從未參加過作協召開的會議也不把作協當一回事。有許多研究學會要聘請他擔任顧問、委員等,他一概拒絕。不介入俗事,不進入俗流,除了潔身自好的品性使然之外,便是他對“魔鬼”的警惕。文化大革命剛開始,有人要陷害他,貼出一張大字報,揭發“錢鍾書有一次看到他的辦公桌上放了一本毛選,竟說:拿走,拿走,別弄臟我的書桌”。錢先生立即貼出一張大字報鄭重澄清:“我絕對沒有說過這句喪心病狂的話。”在當時極端險惡的“革命形勢”下,如果錢先生不及時用最明確的語言澄清事實,給魔鬼一擊,將會發生怎樣的災難呢? 只有了解錢先生的防范之心,才能了解他的代表作《管錐編》為什么選擇這種文體,為什么像構筑堡壘似的建構他的學術堂奧。既然社會這等險惡,就必須生活在堡壘之中。魯迅就因深明人世的險惡,所以其文也如“壕塹”,自稱其行為乃是“壕塹戰”,不做許褚那種“赤膊上陣”的蠢事。我讀《管錐編》,就知道這是在進入堡壘、進入壕塹、深入深淵,要慢慢讀,慢慢品,慢慢悟。書中絕不僅僅是如山如海的知識之庫,而且還有如日如月的心靈光芒。而對文化大革命的大荒唐,他不能直說,但書中“口戕口”的匯集與曲說,則讓你更深地了解人性之惡從來如此。而對“萬物皆備于我”的闡釋,一讀便想到文化大革命中人的表現確實集獅子之兇猛、狐貍之狡猾、毒蛇之陰毒、家狗之卑賤等萬物的特性。倘若再讀下“幾”、“鬼國”等辭的疏解,更會進入中國哲學關于“度”、關于臨界點的深邃思索。有人說,《管錐編》是知識的堆積,將來計算機可替代,這完全是無稽之談。計算機可集中概念,但絕不可能有像錢先生在匯集中外概念知識的同時,通過組合和擊中要害的評點而讓思想光芒直逼社會現實與世道人心。有人貶抑說《管錐編》是散錢失串,這也不是真知明鑒。不錯,從微觀上看,會覺得《管錐編》的每一章節,都沒有一個時文必具的那種思想主題,那種進入問題討論問題的邏輯鏈條(串),但是,《管錐編》卻有一個貫穿整部巨著的大鏈條,這就是中國文化的內在大動脈。 錢先生的防范與警惕,表現在學術上,也表現在工作上。他當了社會科學院副院長,只管一點外事。說是“一點”,是指他并非真管院里的全部外事。真管的還是趙復三和李慎之這兩位副院長。但有些外國學者,特別是文學研究方面的學者,特別要求見他的,或者院部領導人認為他必須出面的,他才不得不見。我擔任所長后,文學方面的來客真不少。有幾次院部擬定錢先生必須出面,他應允后竟對外事局說:你們不要派人來,再復來就可以了,他不會英文,我可以當翻譯。說到做到,他真的不讓院里所里的外事人員陪同,由我兩個單獨會見。錢先生不讓別人參加,就是有所提防。對于我,他則絕對放心,我多次有幸聽到他在外賓面前暢所欲言。他批評丁玲是“毛澤東主義者”,被打成右派,吃了那么多苦頭之后還是依然故我。說完哈哈大笑。他又表揚魏明倫嘲諷姚雪垠的文言雜文(發表于《人民日報》)寫得好,說當代作家能寫出這樣的文言文不容易。暢開心胸的錢先生真可愛,拆除堡壘的錢先生,其言笑真讓人聞之難忘。 因為錢先生的這種個性,因此常被誤解為尖刻的冷人。文學所古代文學研究室的一位比我年輕的學子,有一次竟告訴我一條“信息”,說他的博士導師(在古代文學研究界甚有名聲)這樣評論:劉再復徹頭徹尾、徹里徹外都是熱的,而錢鍾書則徹頭徹尾、徹里徹外都是冷的。我聽了此話,頓時冒出冷汗,并說一聲“你們對錢先生誤解了”。有此誤解的,不僅是文學所。 然而,我要說,錢先生是個外冷內熱的人。鄭朝宗老師說“他其實是最溫厚的人”,絕非妄言。對錢先生的評說各種各樣,但我相信自己所親身體驗的才是最可靠。 我和錢先生、楊絳先生真正能坐在一起或站在一起說話的是在1973年社會科學院從五七干校搬回北京之后,尤其是在文化大革命結束之后。那時我住在社會科學院的單身漢宿舍樓(八號樓),錢先生夫婦則住在與這座樓平行并排(只隔十幾米遠)的文學所圖書館樓。因為是鄰居的方便,我竟多次冒昧地闖到他的居室去看他。他們不僅不感到突然,而且要我坐下來和他們說話,那種和藹可親,一下子就讓我感到溫暖。“四人幫”垮臺之后,社會空氣和人的心情變好了,我們這些住在學部大院里的人,傍晚總是沿街散步,于是我常常碰到錢先生和楊先生,一見面,總是停下來和我說陣話。那時我日以繼夜寫批判“四人幫”的文章,寫得很有點名氣。見面時我們更有話可說。1979年我調入文學所,又寫學術論著,又寫散文詩。1984年香港天地圖書公司決定出我的散文詩集(《潔白的燈心草》),我就想請錢先生寫書名。因此就寫了一封短信并附上在天津百花文藝社出版的《太陽·土地·人》散文詩集寄到三里河南沙溝錢先生的寓所。沒想到,過了三天就接到他的回信和題簽。這是我第一次收到他的信。信的全文如下: 再復同志: 來書敬悉。尊集重翻一過,如“他鄉遇故知”,醰醰有味。惡書題簽,深恐佛頭著穢,然不敢違命,寫就如別紙呈裁。匆布即頌日祺 錢鍾書上二十日 收到信與題簽后我光是高興,把他的“墨寶”寄出后,又進入《性格組合論》的寫作,竟忘了告訴錢先生一聲。而錢先生卻掛念著,又來一信問:“前遵命為大集題署送上,想應畢覽。”我才匆匆回了電話,連說抱歉。而他卻笑著說:“收到就好。”香港把書推出之后,我立即給他和楊先生送上一本,他又立即響應,寫了一信給我: 再復同志: 賜散文詩集款式精致,不負足下文筆之美感堯堯,當與內人共咀味之,先此道謝。拙著談藝錄新本上市將呈雅教而結墨緣,即頌日祺 錢鍾書楊絳同候 對于我的一本小詩集,錢先生竟如此愛護,如此扶持,一點也不敷衍。那時我除了感激之外,心里想到:中國文化講一個“誠”字,錢先生對一個年輕學子這么真誠,中國文化的精髓不僅在他的書里,也在他的身上。生活的細節最能真實地呈現一個人的真品格,為我題簽書名一事,就足以讓人感到錢先生是何等溫厚。 更讓我感激的是我擔任文學研究所所長之后,他對我的學術探討和行政工作都給了充滿溫馨的支持。文學所有二百六十個編制,連同退休的研究人員和干部,大約三百人左右。那時我還算年輕,毫無行政工作準備。而且我提出的《人物性格二重組合原理》、“論文學主體性”、“思維方法變革”等理念又面臨著挑戰。盡管自己的心靈狀態還好,但畢竟困難重重。在所有的老先生中(全所有俞平伯、吳世昌、孫楷第、唐弢、蔡儀、余冠英等十幾位著名老學者,其中有八位全國政協委員和人民代表),錢先生最理解我,也最切實地幫助我。他數十年一再逃避各種會議,但是我召開的三次最重要的會議,請他參加,他都答應。 第一次是1986年1月21日,紀念俞平伯先生從事學術活動六十五周年、誕辰八十五周年的會議。這是我擔任所長后做的第一件重要事,而且牽扯到眾所周知的毛澤東親自發動的《紅樓夢》研究的是非問題。我在所長的就職演說中聲明一定要貫徹“學術自由、學術尊嚴”的方針,而俞平伯先生的《紅樓夢研究》有成就,有貢獻,盡管被認為是“唯心論”和“煩瑣考證”,但也是學術問題,也應當還給俞先生以學術自由和學術尊嚴。當我把自己的想法告訴錢先生時,他用非常明確的語言說:“你做得對,我一定出席你的會。”這次會議開得很隆重,除了所內人員之外還邀請了文學界的許多著名作家學人參加,與會者四百多人,成了文化界一件盛事。錢先生不僅準時到會,而且和俞先生、胡繩及我一起坐在主席臺上。散會時可謂“群情興奮”,大家圍著向俞先生道賀,照相,我也被來賓和其他與會者圍著,沒想到錢先生也竟然擠過來,在我耳邊興奮地說:“會開得很好,你做得太對了!”我連忙說:“謝謝錢先生來參加會。”有了錢先生的支持,我心里更踏實了。這畢竟是件觸及敏感學案的大事。開會的前三天,胡繩緊急找我到辦公室,我一進門他就生氣地指著我:“再復同志,你就是自由主義,開俞平伯的會,這么大的事,通知都發出去了,我剛收到通知。連個請示報告都不寫。你忘了毛主席的批示了嗎?怎么辦?”我知道一寫報告會就開不成,但不敢直說,只跟著說了“怎么辦?”三個字。胡繩說,怎么辦?我替你寫一個報告給中宣部就是了。聽到這句話我高興得連聲說“胡繩同志你真好”,并仗著年輕和老朋友的關系硬是對他說:“這個會,您一定要參加,還要講個話。”他沒有答話,等我告辭走到門邊,他叫住我,說了一句:我會參加會的。 盡管我“自由主義”,但沒有把胡繩的半批評半支持的態度告訴任何人,也沒有告訴錢先生。錢先生那種由衷高興的態度,完全出自他的內心。這種態度不僅有對我的支持,也有對俞先生真誠的支持。錢先生內心何等明白又何等有情呵。 除了俞先生的會,錢先生還參加了我主持的“新時期文學十年”討論會和“紀念魯迅逝世五十周年”學術討論會。兩個會規模都很大,尤其是第一個會,與會者一百多人,列席旁觀者很多,僅記者就有九十人。好幾位記者和外地學者問我哪一個是錢鍾書先生,有一位記者錯把張光年當作錢先生,要我和這位“錢先生”照個相,我趕緊去把真錢先生找來,然后三個人一起照了個相。我知道錢先生最煩被記者糾纏及照相之類這些俗事,但為了支持我還是忍受著煎熬。后一個會是以中國社會科學院名義召開的,但籌備工作由文學所做,因此我請錢先生致歡迎辭,由我作主題報告。我還請錢先生幫我們審定邀請外國學者的名單,他答應之后,所科研處開列了一份二十個人的名單。沒想到,他在每個人的名字下都寫一兩句很有趣的評語,例如“此人漢語講得不錯,但很會鉆營,有人稱他為尖尖鉆”。對于海外漢學家,錢先生多數看不上,評語都不太好。讀了這份評語,我立即請科研處保管好,不要外傳。當時管外事的副所長馬良春拿著名單和評語,驚訝不已,我開玩笑說:“錢先生真把海外許多漢學家視為紙老虎。”在北京二十多年,通過這個會,我第一次也是唯一的一次聽到錢先生致歡迎辭。致辭的前兩天,他把講稿寄給我讓我“斟酌”一下,我哪敢“斟酌”,只是立即一份放入自己的活頁夾里。 更讓我感動的是錢先生不僅在行政工作上支持我,而且在學術探索上支持我。我的本性是對文學對思想的酷愛,無論自己的地位發生什么變化,頭頂什么桂冠,我都牢記自己的本分,不忘把生命投入學問。因此,雖然擔任所長,但還是把心放在著書立說上,而且盡可能“利用職權”推動文學研究思維空間的拓展。錢先生理解我。他比我更了解人情世故,更知道路途坎坷,因此,總是為我擔心。1985年拙著《性格組合論》在上海文藝出版社出版之后,引起了“轟動效應”,連印六版三十多萬冊。熱潮之中,我的頭腦也很熱。但錢先生很清醒冷靜。見到第六版,他對我說,要適可而止,顯學很容易變成俗學。聽了這句話,我立即寫信給責任編輯郝明鑒兄,請求不要再印。《論文學主體性》發表之后,更是“轟動”,不僅引發了一場大討論,而且引發《紅旗》雜志的政治性批判,特別是由姚雪垠先生出面批判。姚先生宣稱自己是用“馬克思主義大炮”來炮轟我。我對《文匯月刊》記者劉緒源作了訪談之后他更生氣,說要到法院告我。那時錢先生真為我著急,很關注此事。有一天,四川的戲劇家魏明倫先生在《人民日報》用文言文寫了一篇嘲弄姚雪垠的短章,他看到之后竟高興得打電話給我,問我看到沒有,說魏的文言文寫得好,當代很少人能寫出這樣的文體。還有一天,他讓我立即到三里河(他的家),說有事相告。我一到那里,他就說,剛才喬木(指胡喬木)到這里,認真地說,劉再復的《性格組合論》是符合辯證法的,肯定站得住腳。文學主體性也值得探索,他支持你的探索。錢先生顯得很高興。其實在幾天前,就在八寶山殯儀館(追思吳世昌先生的日子),胡喬木已親自對我說了這些話,但錢先生不知道。看到錢先生對我這樣牽掛,我暗自感嘆,困惑勝過高興:這樣一篇學術文章竟讓錢先生這樣操心。不過,我再一次真切地感受到錢先生的溫厚之心,在困惑中感到人間仍有溫暖與光明。那一天,他留我在他家吃了飯,然后就主體性的爭論,他談了兩點至今我沒有忘卻的看法。第一,他說,“代溝”是存在的,一代人與一代人的理念很難完全一樣。言下之意是要我不必太在意,應讓老一代人去表述。第二,他說,“批評你的人,有的只是嫉妒,他們的‘主義’,不過是下邊遮羞的樹葉子。”聽到第二點,我想起了《圍城》的話:“這一張文憑,仿佛有亞當夏娃下身那樹葉的功用,可以遮羞包丑;小小一方紙能把一個人的空虛、寡陋、愚笨都掩蓋起來。”這第二點是犀利,而第一點是寬容。我將牢記第一點,盡可能去理解老一輩學人的理念,不負錢先生的教誨。 不了解錢先生的人,以為他只重學術求證,不重思想探索,其實不然。錢先生當然是一等學問家,不是思想家,但他對思想探索的價值和艱辛卻極為清楚也極為尊重。他兩次勸我要研究近代文學史中的理念變動,對近代史中嚴復、康有為、梁啟超、王國維這一思想脈絡也很敬重。如果不是親身體驗,我亦遠不會知道他的內心深處具有思想探索的熱情。在上世紀八十年代,我作為一個弄潮兒,一個探索者,沒想到給予我最大支持力量的是錢鍾書先生,尤其是在比我高一輩兩輩的人,規勸者有之,嘲諷者有之,批判者有之,討伐者有之,明里暗里給我施加壓力者有之。輕則說說笑笑而已,重則訴諸文字。可是錢先生卻毫無保留地支持我,既支持我性格悖論的探索,也支持我主體論的探索;既支持我傳統轉化的探索,也支持我變革方法論的探索,支持中既有智慧,又有情感。就以“方法論變革”一事而言,我被攻擊非難得最多。但錢先生也支持,只是提醒我:“你那篇《文學研究思維空間的拓展》是好的,但不要讓你的學生弄得走樣了。”聽到這句話時,我一時反應不過來,竟書生氣地回答說:“我沒有學生”,是后來才明白是什么意思。當時我的提倡方法論變革,包括方法更新、語言更新(不惜引入自然科學界使用的概念)、視角更新(哲學視角與哲學基點)、文體更新等,因此方法更新也可稱作文體革命。1988年秋季,中央主持宣傳文教的領導人決定舉行一次全國性的社會科學、人文科學的征文評獎活動,其意旨是要改變歷來社會科學、人文科學總是處于被批評的地位,由國家出面表彰其優秀成果。這一思路當然很好。因為全國各社會科學研究單位及大學都要參加競賽,所以中國社會科學院的領導者也重視此事,他們覺得院內的幾個大所都應當競得最高獎(一等獎),因此,汝信(副院長,也管文學所)打電話給我,說院部研究過了,文學所要重視此事,你自己一定要寫一篇。沒想到,這之后的第二天,馬良春又告訴我:錢先生來電話說要你親自動手寫一篇。有錢先生的敦促,我就不能不寫了。大約用了一個月的時間,我寫出了《八十年代文學批評的文體革命》一文,并獲得一等獎。全國參加征文的有一千多篇論文,二十二篇得一等獎,文學方面有兩篇。文學所總算把臉面撐了一下。獲獎后最高興的事并不是參加了領導人的頒獎儀式,領了五千塊獎金和獎狀(頒獎者是胡啟立、芮杏文、胡繩等五人),而是出乎意料之外,錢先生給我一封賀(www.lz13.cn)信,信上說: 理論文章榮獲嘉獎,具證有目共賞,特此奉賀。 錢先生寫賀信,是件不尋常的事,而“有目共賞”四個字,更是難得。有朋友說,這四個字,一字千鈞。固然,這可讓我產生向真理邁進的千鈞力量,但是,我明白,這是溢美之辭,錢先生對同輩、長輩,尤其是對國外名人學者,要求很嚴,近乎于“苛”,而對后輩學子則很寬厚,其鼓勵的話只可當作鼓勵,切不可以為真的所有的眼睛都在欣賞你。 2008年秋天于美國 劉再復作品_劉再復散文集 劉再復:讀滄海 劉再復:慈母頌分頁:123

留言列表

留言列表